一、狂歡褪去後的灰色底調

在中國內地的藝術界,“體制内”和“體制外”的區分可謂涇渭分明。體制内藝術家在由執政黨掌控的“中國美術家協會”的組織和領導之下從事藝術與學術活動,藝術家需要按照美術家協會的要求(包括政治上以及風格上的)完成作品,並通過參加美協主持舉辦的各個層級的官方展覽而逐步獲得影響力和聲望。

曾經,這是中國藝術家唯一的生存方式。然而,上世紀九十年代初開啓的市場經濟,不僅使得藝術家得以將展覽延申至美術家協會的掌控範圍之外,更加給予了她/他們在國際上獲得商業,以及學術層面的認可可能性。正如美術史學家呂澎先生所總結的,“現在,他們只要與日益增加的策展人、國內畫廊和國外藝術機構在畫室、工作室或者酒吧商談,就可以完成宣傳、推廣、展覽和銷售整個過程。”

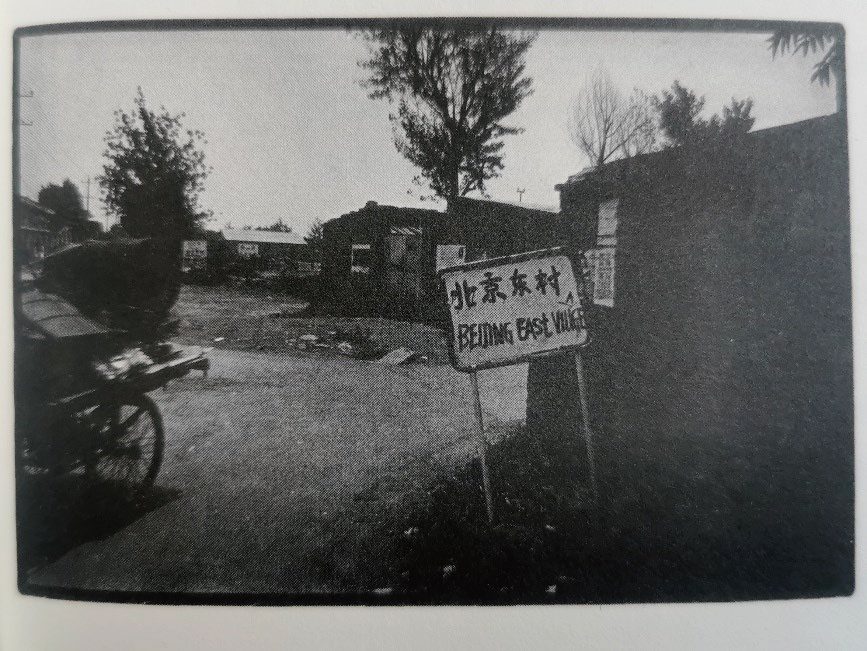

於是,“東村”(官方名稱“大山莊”)、圓明園畫家村、宋莊以及七九八等體制外藝術家聚集地在上世紀九十年代陸續出現,並在官方的打壓下艱難生存。只是,這種情況並沒有維持太久。正如美術史學家兼詩人朱朱所説,很多人在當時並沒有意識,起於二○○一年七月十三日薩馬蘭奇在莫斯科宣佈北京將成為二○○八年奧運會的主辦城市,終於二○○八年底開始的席捲全球的金融危機,使北京奧運會周期會成為中國體制外當代藝術的一場狂歡。這一時期,北京當局由於向世界展示其“文化開放性”的需要,而不得不對不受官方控制的當代藝術展現出前所未有的寬容,外國資金也得以趁此機會瘋狂湧入,使得中國當代藝術在這一時期成為了全球藝術界的焦點。

相當一部分藝術家在這一時期完成了從“社會邊緣人”到“藝術資本家”的轉變,方力鈞和張曉剛等人的作品價格,甚至在這五六年間便翻了上百倍。商業上的巨大成功,間接推動了中國當代藝術的“合法化”。二○一○年,中國當代藝術研究院正式成立,在很大程度上標志着當代藝術被正式納入了官方的掌控。奧運周期結束后,或是通過成為頂級商業畫廊的代理藝術家,或是通過成為高校和畫院等體制內機構的正式教師或研究人員,相當一部分曾經是“反叛者”和“邊緣人”的中國當代藝術家從“江湖”走進“廟堂”。在這樣的潮流之下,曾經代表着邊緣文化的七九八和宋莊等藝術家聚集地也難逃資本的入侵,商業化程度日益加深,“網紅景點”的味道越來越濃。

很難簡單地說,奧運周期帶來的商業狂歡對中國當代藝術造成的影響是正面的還是負面的。一方面,這場狂歡確實打破“以寫實手法服務意識形態”的體制內藝術一家獨大的局面。抽象、行為、多媒體和跨界綜合等藝術形式得以光明正大地走上舞台,成為新的焦點。

然而,並沒有本質改變的政治環境,以及瘋狂擴張的資本,卻使這些新的藝術形式很難保存上世紀九十年代初期那種真誠的批判性探索。狂歡的高潮過去之後,正如朱朱所説:“卸下金色的商業光環之後,灰色的底調突然顯現,在明顯缺乏現代藝術啓蒙教育的大衆層面上,當代藝術又重新被懷疑。”

二、百年老村中的後現代火種

然而,“后奧運”的“灰色底調”也許並不像朱朱所認為的那樣徹底。體制外前衛藝術的火種雖不再處於舞台中央,卻依然頑強。其中,位於深圳龍華區的鰲湖藝術村就是一個非常有代表性的案例。

鰲湖老村本是個擁有百年歷史的客家村落。二○一三年前後,在出身本村的藝術家鄧春儒先生的組織倡導下,一批原本工作和生活在F518藝術區和梧桐山藝術小鎮等地的藝術家紛紛選擇遷入鰲湖。隨着入駐鰲湖的各路藝術從業者不斷增加,到二○一九年,鰲湖藝術村變成了深圳最大的藝術家聚集地。

鄧春儒、藝術家王亭,以及建築師李文海在二○二三年採訪了廿八位鰲湖的藝術家,並將訪談內容整理成了一部關於鰲湖的文獻《鰲湖十日談》。這些藝術家來自五湖四海,她/他們的講述,為讀者描繪出了奧運周期結束後的中國當代藝術的一些側面,我們也得以從中了解到鰲湖與曾經的七九八和宋莊等北京的藝術家聚集地的區別。

首先值得注意的是,鰲湖作為一個聚集體制外藝術家的城中村,較北京的宋莊和“東村”等地更高的穩定性。“東村”的藝術家們早在上世紀九十年代就遭遇了官方的驅散,在奧運周期結束後,北京政府再次加強了對體制外藝術的管控。凡是沒有報批手續的工作室都難逃被拆遷的命運。按照城市副中心的統一規劃,宋莊也因此向藝術產業化轉型,將重心轉為政府主導的各種場館與產業園區的建設。這也就意味着,宋莊原本的“獨立性”、“自發性”、“探索性”,甚至是對體制內藝術的“反叛性”都被抹殺。

相比之下,作為擁有大量明清時期文化遺存的百年客家古村,鰲湖面臨的拆遷整改方面的壓力要小得多。但是,由於鰲湖藝術村是逐漸形成於北京奧運周期結束之後的,駐扎其中的藝術家們並不曾獲得過九○年代聚集在北京圓明園畫家村和七九八等地的同行們在廿一世紀初獲得的商業上的巨大機遇。

國外的基金會、策展人和收藏家等角色的缺席,使得鰲湖至今尚未誕生張曉剛和岳敏君那樣的藝術

界的“超級明星”。事實上,在世代居住在鰲湖村的房東們的眼中,所謂“藝術家”和尋常的外來務工人員並沒有甚麽不同。范詩磊和李政德等藝術家都在《鰲湖十日談》中談到,“與房東的周旋”是她/他們生活和工作在鰲湖的一大難點。

沒有體制的保障、缺乏國外的資源,以及城中村相對“苛刻”的生存環境,使得鰲湖的藝術家們不得以最“草莽”的方式應對生活甚至是生存。作爲她/他們最重要的應對方式,“藝術”在鰲湖既沒有服務於政治的壓力,也沒有太大的迎合商業資本的空間。儘管對藝術家來說,這種“艱難”的環境是嚴酷且孤獨的。可是在某種意義上,它也還原了後現代藝術“拒絕一切固化”和“追求不確定性”的特徵。當對體制的服從和巨大的商業成功都已成為了對藝術的異化之時,也許鰲湖的粗礪和艱難對於當代藝術創作來説,反而是一種更健康的環境。

三、年度項目以及藝術家的自營空間

與九○年代聚集在北京的前衛藝術家的憤怒和“不合作”的氣質不同,鰲湖藝術村在被稱為“村長”的發起人鄧春儒的帶頭努力之下,一直維持“公開”與“地下”之間的平衡。以二○一三年底舉辦的群展《牛湖發聲》為起點,鰲湖保持每年至少舉辦一次公開藝術活動的頻率。藝術家們努力通過這些活動,為自己爭取能見度,這些活動也在不斷地重塑鰲湖村中的各種關係。

二○一五年至二○二一年,鰲湖藝術村接連舉辦七季“鰲湖藝術節”,致力於融合藝術家們的創作實踐與本地的村落文化。組織者之一的王亭透露,最初幾季鰲湖藝術節正是舉辦於鰲湖藝術村剛剛起步的上升期,那時的藝術家對於村民來説,普遍還有一種神秘感,而藝術家也對村民也保持外來戶對原住民的尊重和禮貌。

這樣的進退有據之下,以第二季《當代生活》為代表的早期鰲湖藝術節舉辦得相當成功。然而,當藝術家和村民雙方都了解,甚至習慣對方的生存方式之後,情況就無可避免地發生改變。王亭指出:“到後來,有些人就不裝了,(雙方的關係)就沒有這麽美好了。”

到了第七季,組織者開始意識到,即便繼續將鰲湖藝術節舉辦下去,也難以突破原地踏步的尷尬處境。她/他們於是將第七季定為了最後一季,並取名為《最後也是開始》。此後,鳌湖的年度藝術項目改為了“泡泡糖大會”(PowerPoint Meeting)。

組織者對這一項目的定位是鰲湖藝術村的年度總結大會,到場的藝術家們對自己過去一年的思考和創作,以及參加的展覽等各類活動進行整理和總結,並以圖片、影像、聲音等多種方式公開展示並與同行交流。組織者為藝術家們設立了各種年度獎項,並在大會期間邀請諸如新銳潮玩等快閃店入駐鰲湖。這些舉措從新的角度為鰲湖注入了時代的活力。

出身本村的掌舵者們在努力運用創造力去開拓鰲湖的藝術土壤,並應對着隨之而來的種種變化,入駐的藝術家也各自從新的角度出發,豐富鰲湖的各種可能性。除了上述的年度項目,鰲湖藝術村中近年陸續出現了無設(WithDesign)、賀空間(H Space)、元一空間(Metalinkart)、龍眼藝術空間(Longan Art Gallery)和由村委會大樓改建而成的鰲湖美術館(New Who Art Museum)等獨立的展覽場地,以及黝吾藝術店(You Wu Art Store)和肆藝書店(Si Art Bookstore)等藝術家經營的商業店舖。

這些藝術家自營機構(artists-run organisations)的服務對象並不局限於入駐鰲湖的內部人士,它們提供的各種機會正吸引越來越多的鰲湖之外的藝術家和學者。中國國家畫院研究員,同時也是香港鳳凰衛視的高級策劃兼主持人的王魯湘先生就曾於二○二一年底在鰲湖開辦題為《鄉村文化漫談》的講座,出生在牙買加的加拿大籍紀錄片導演黃明月女士(Jeanette Kong)也選擇於二○二三年九月在鰲湖放映她的紀錄片作品《我父親的海上生活日記》。

四、結語

北京奧運會在中國當代藝術界造成的商業瘋狂已經徹底成為過去時,通過在政治等敏感題材上進行“擦邊”,從而迎合西方投資者和藏家的“政治窺淫癖”的投機式創作已經不再可能獲得成功。藝術家需要,或者說不得不以更健康和本原的方式去思考和創作。儘管尚未獲得七九八和宋莊的名氣,可是通過這十年的發展,鰲湖也成為了大灣區當代藝術的一股無法忽視的重要力量。它為藝術家提供土壤和養分,為體制外的中國當代藝術開發着路徑和可能。

參考書籍:

呂澎.《中國當代藝術史:2000-2010》.上海人民出版社.2014

朱朱.《灰色的狂歡節:2000年以來的中國當代藝術》.廣西師範大學出版社.2013

李文海、王亭、鄧春儒.《鰲湖十日談》.鰲湖美術館 .2023

發佈者:張 容瑋,轉載請註明出處:https://fantasiamacau.com/2023/11/29/%e9%b0%b2%e6%b9%96%e8%97%9d%e8%a1%93%e6%9d%91%ef%bc%9a%e5%a4%a7%e7%81%a3%e5%8d%80%e7%9a%84%e7%95%b6%e4%bb%a3%e8%97%9d%e8%a1%93%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e8%80%85/