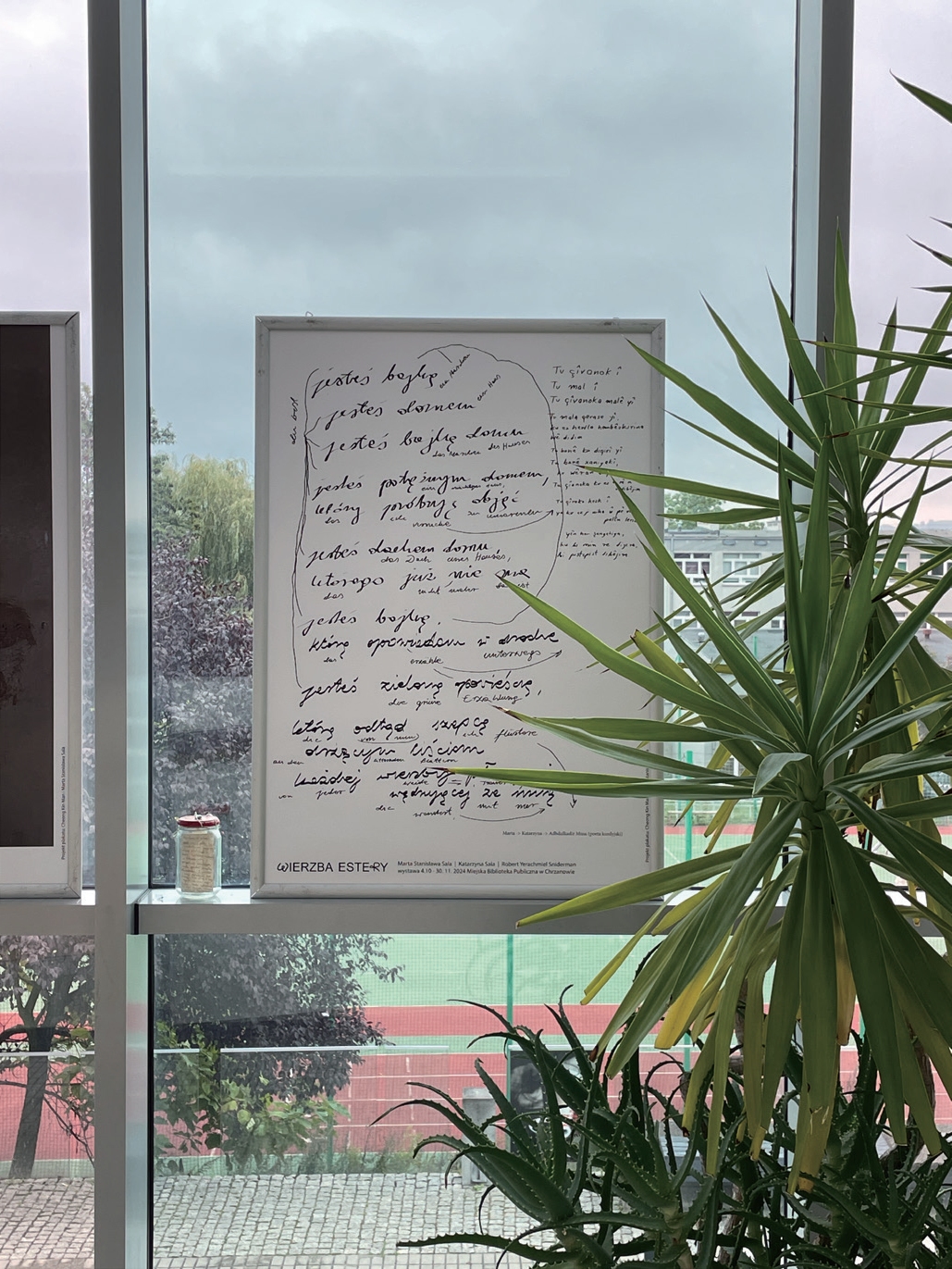

圖 / 卡塔基納.薩拉(Katarzyna Sala)攝

德國柏林自由大學視覺暨媒體人類學博士生、國際文化評論人,努力嘗試用中、葡、英、法、德文寫作,至今發表文章以葡文、法文居多。實驗民族誌短片《小說無用》導演。

——張健文

一、

“以斯帖的柳樹”是媽打沙律(Marta Stanisława Sala,舊譯瑪塔薩拉)聯同德籍胞姊卡塔基納.薩拉(Katarzyna Sala)和美籍波蘭猶太裔詩人羅伯特·施萊德曼(Robert Yerachmiel Sniderman)數年前共同發起的記憶文化(Erinnerungskultur)計劃。

兩年前,他們在山樂乎(Chrzanów),一個早已被除名、差點消失在歷史中的猶太廟前地上,種了一棵幼柳,作為一位又叫以斯帖的納粹屠殺受害母親的“活紀念碑”(lebendes Denkmal)。

當時,在克拉科夫的展覽上,我負責了歷史檔案的藝術呈現。當時除了拍照,就是很純粹地為本來像素就低的圖像檔案資料像素化,有一點點像打格仔,除了一幅女像。當時因為證件續簽問題,去不了展覽的現場,媽打給我打電話,說像中人的兒子(首次回到波蘭的屠殺倖存者)見到了放大的女子玉照,叫了一聲“媽媽”。

二、

說話、思考時每一刻都想起中學時,一位中學老師說的,用一個字,就知道你的政治立場。

這一句話一直在我的腦袋中不斷發酵、浪漫化(romanti -cized),其實早已就忘記了先生當年確實說了些甚麼。不過,在絕對望文生義、且將語素的聯想無限輻射到(其他)語言內外,加上將視覺內容語言化、文法化、翻譯化的這種創作方式,極端地把每一最小語素當成是反映思考的證據。

其實兩年前,也在一些照片上作手書,但還沒有今次兩年後在植樹地旁的市立圖書館舉辦的次展複雜:這次跟媽打一起,要表達主流語言的強大,以及翻譯的視覺化,多語、多元化或只能成為一些其他事實的掩飾,當然最重要的,還是語言間平等的迫切認知。

三十幅為展覽製作的海報中,真正多語的、跨語的,也只有一幅,也是首幅:特顯波蘭文作為絕對主流語文,也嘗試在非常短促的時間內,把波文和其他歷史上跟波蘭有關的語言、受迫害的族群的語言、受迫害的族群後裔的語言、受迫害的族群後裔自衛而牽連其他族群。這些族群的語言,還有完全無關卻有一針見血的語言,成品自己還是不滿意,因為想到的意念,最後更像只是視覺上的裝飾。

當中一些海報的視覺和文字(其實兩者於筆者而言的分別並不重要),在處理時有不少刪減,其中一些以波、英詩歌對譯過程視覺化看上去,沒有甚麼特別,但筆者尤其喜歡,因為這完全是筆者生存最大的滿足:從語言學習和實踐中得到人間的關愛(這次又“創造”了“tenderness”的另類譯法)。

這幾幅對譯海報中,當中有媽打堅持加入庫爾德文詩譯的。政治,不談了。但庫爾德文也是家中的語言之一:媽打姊有一個,像美文說的“significant half”,或者更應說無婚的姐夫,他是一位德籍庫爾德詩人。

刪減,除了是編輯和美感的問題,也是我入行後對文字的又愛又恨,恨時恨不得廢除語言(又來)!

或許,這也是我參與在媽打的幼柳織像的創作中,最能釋懷的:我在像中的葉片上(及下)織了幾“段”(或幾“個”)我叫作的“可縫製文字”,不過還是她在選材上最能完美地回應當今德國的政治禁忌:布是多年前,媽打在柏林某難民兒童項目中用過的小屋原料。

她說:當年,一群孩子都擠到屋內,然後忽然集體尖叫。

發佈者:張 健文,轉載請註明出處:https://fantasiamacau.com/2024/11/29/%e8%a8%98%e6%b3%a2%e8%98%ad%e8%97%9d%e8%a1%93%e7%9a%84%e8%aa%9e%e8%a8%80%e5%9b%b0%e6%83%91/