張容瑋,男,廣東珠海人,1989年生,2020年畢業於英國格拉斯哥美術學院(The Glasgow School of Art),獲美術學博士學位。现為高校教師,業餘從事展覽策劃與藝術評論工作。

一 高中·美術課·《任逍遙》

在珠海讀高中的時候,我們學校一共只有一老一少兩位美術老師。畢竟在校方眼中,數理化才是王道,藝術這種“無用”的東西,高一高二的每周開一堂課,粉飾一下所謂的“全面發展”也就夠了,不必認真對待。

這種情況之下,那位年長的L老師由於過於認真,反而時常成為學生揶揄的對象,倒是那位年輕的Z老師看得通透,特別佛系。對我們這些學生的要求就是,“你們上課做甚麽都可以,底線就是不要鬧不要聊天,讓我把該講的都順順利利地講了,你們聽不聽沒關係。”

話雖然這麽說,Z老師的課卻並不無聊。不同於L老師每堂課上都聲嘶力竭地輸出“唯我中華才能誕生如此偉大的書法藝術!”以及“西方畫家如果見到《韓熙載夜宴圖》,見到顧閎中,應該下跪!”等“中國文化天下第一吊打一切外國渣渣”的觀點,Z老師總是一副當一天和尚撞一天鐘的樣子,用懶洋洋的語調給學生講一些在應試高中教育體系中並不那麽“正確”的東西,例如分析梅爾·吉布森(Mel Gibson)的《勇敢的心》(Braveheart)和施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)的《真實的謊言》(True Lies)中的一些拍攝手法,並調侃這些電影中的穿幫鏡頭。他還會帶我們見識一些在當時看來很“新奇”的東西,例如賈樟柯導演二○○二年的作品《任逍遙》。(圖一)

那還是二○○七年,我們十六、七歲的年紀,正讀高二。同學中火爆的是《加勒比海盜》(Prates of the Caribbean)和《血鑽》(Blood Diamond)之類的荷里活大片。就這樣在一個晴朗下午的第一堂,忽然就毫無準備地撞上了賈樟柯的粗礪和真實,大家都懵了。

怎麽説呢?演員長得不好看(除了後來成為了賈夫人的女主角趙濤),說的大同方言,我們聼不太懂,而且沒有背景音樂,這一切都不符合我們對“電影”的理解和期待。至於劇情,《任逍遙》好像講了一個古惑仔追一個野模,卻得罪了黑社會大佬的故事。但是演着演着,黑社會大佬忽然就死了,死得和那個古惑仔和野模毫無關係;那個古惑仔好像追到了野模,兩個人的關係不知怎麽回事也就無疾而終了;古惑仔一號和古惑仔二號後來決定搶銀行,然後不出意外失敗了被抓進了警察局……導演最後留了一個開放式結局,誰都不知道那幾個人最後究竟怎麽樣了。

為了壓縮多一些時間給數理化課程,當時我們的美術課是兩個班一起上的。影片最後,搶銀行未遂的古惑仔斌斌在警察局唱起了任賢齊的《任逍遙》。一曲唱罷,全片結束,兩個班一百多個人都沸騰了。沒見過這種處理方式啊!有人搖頭不解,有人大聲嘲諷,也有人跟風大笑,大多數同學都躁了起來。我記得清楚,隔壁班一個瘦高的小眼睛男生非常激動,指着屏幕大喊:“無厘頭啊!喂!無厘頭啊!”

就這樣記住了那部電影。高中畢業之後,我去了中央美術學院與格拉斯哥美術學院(The Glasgow School of Art)合辦的國際班。某天黃昏,我去中央美術學院北校區賣DVD的小販那裡閒逛,沒想到在他堆着幾千張DVD的貨架上翻到了《賈樟柯電影合集》。那一刻,我恍惚有一種偶遇老熟人的感覺,於是果斷掏錢買下,儘管當時並沒有看過《小武》、《站台》、《世界》以及《三峽好人》等賈導演的其他作品。

二 絕望·狂歡·逍遙

可能是因為那時已讀過了賈導演的電影手記《賈想一九九六至二○○八》(圖二),電影一部一部看下來,我居然開始覺得他鏡頭下那些“只生產絕望”、讓人“心裡沒有明天”的破敗城鎮很美。我想像那種地方應該是具有一種能夠粉碎一切焦慮的力量的,996、KPI、升職加薪和買車買樓等凡塵俗世的欲望和煩惱在那裡可能都沒有存在的空間。“到處都是破敗的國營工廠”暗示着權力對那裡的放棄,迷茫甚至絕望取代了權力給出的約束、答案以及途徑。人們關注的焦點於是從“產值”、“效益”、“工資”和“住房”等身外之物變成了最根本的“生存”。為甚麽賈導演說“暴力是他們最後的浪漫”?可能是因為暴力是對生存的最直接的考問吧。如果浪漫是“對現實之外的嚮往”,那麽當生存成為最後的現實之時,暴力就是試探這一現實的邊界的最直接的方法。

《任逍遙》的中後段,野模巧巧一邊在鏡子上勾畫一隻蝴蝶,一邊對古惑仔小濟說:“《任逍遙》知不知道?《任逍遙》是莊子寫的。他的意思是,你想幹甚麽就幹甚麽。”確實,“逍遙”總暗示着一種想怎樣就怎樣的快樂——“我想要的都能實現,我討厭的統統消失,我想去哪裡就去哪裡,我想怎樣就怎樣。”就像《水滸傳》中,黑旋風李逵揮舞兩把板斧,把敵人的腦袋一排排砍下來時大喊的“痛快”,或是活閻羅阮小七撐船時唱的:“爺爺生在天地間,不怕朝廷不怕官。水泊撒下天羅網,烏龜王八罩裡邊”。有人認爲,沒有權力的約束和限制就是“逍遙”,賈導演關注的則恰恰是那些因為被權力放棄而看似“逍遙”的地方。不過奇怪的卻是,那樣的“逍遙”並無法為故事中的任何一個人帶去滿足。看似能呼風喚雨的黑社會大佬不知道甚麽時候,就不聲不響地死了、古惑仔和野模的戀愛不知道怎麽回事也無疾而終、本性純良的大孩子在某個窮極無聊的陰天,忽然把心一橫決定去搶銀行,然後像鬧劇一樣失敗,被關上一陣子,等被放出來了再繼續自己的自由、迷茫和絕望。

顯然,《任逍遙》中沒有任何一個角色能享受到隨心所欲的“逍遙”,導演拍攝的似乎是一種極為複雜的狀態而非某個角色的滿足。那是一種脫離了權力的規範和定義的狀態,美、丑、絕望、狂歡、迷茫和暴力等諸多因素不受控制地融合成了一體,讓人無法説清,無法定義和定性。可能那種狀態才是真正的逍遙吧,把它視為人類的某種滿足狀態,真是看輕了它。能讓人説清楚的東西一定是受限於各種條條框框而無法逃脫的。越説不清楚越自由,越説不清楚越逍遙。

三 城中村·老小區·亂拍的照片

後來,我熱衷於鉆進各種城中村和老小區亂拍照片,可能就是賈導演早期的作品看多了落下的病。當然,無論視覺上多麽“真實”,電影畢竟是電影,想在現實(尤其是當下的現實)中親身經歷那種來自絕望的“逍遙”恐怕是不可能的。於是,我的各種亂拍很快就不由自主地變成了對“老故事”的想像和編造。我很清楚這樣做的俗氣和淺薄,卻找不到突破的渠道和方法。

即便是我目前的亂拍,也會碰到一些極無語的事。例如珠海九洲大道上的一個老小區,二○二○年,我第一次走進去的時候斑駁的外牆、滿牆的仙人掌以及不知道哪年留下的“廣州日報”的牌子狠狠地驚艷了一次(圖六),然後就想起了藍乃才導演一九八二年的經典作品《城寨出來者》(圖七)。然而讓我沒想到的是,兩年後再次去到那裡的時候,仙人掌被砍了,“廣州日報”的牌子不見了,整個小區都被粗糙地刷成了一片白色(圖八)……所以,看吧,支配的權力從來不曾離開。連一些“老故事”的痕跡和滄桑感都不許你留下,又怎會放任你墮入《任逍遙》中的那種“逍遙”。

這種事情經歷過幾次,舉着手機到處亂拍,也就成了一個沒有明確目的的習慣。為甚麽拍呢?拍甚麽呢?不知道。我開始擔心自己對城中村和老小區的興趣,不過是把當地居民的生活當成了審美的對象來品頭論足。倘若真的墮落到了那一步,舉着手機闖進他們的世界亂拍,可就真的是一直冒犯了。

四 東村·攝影·行爲藝術

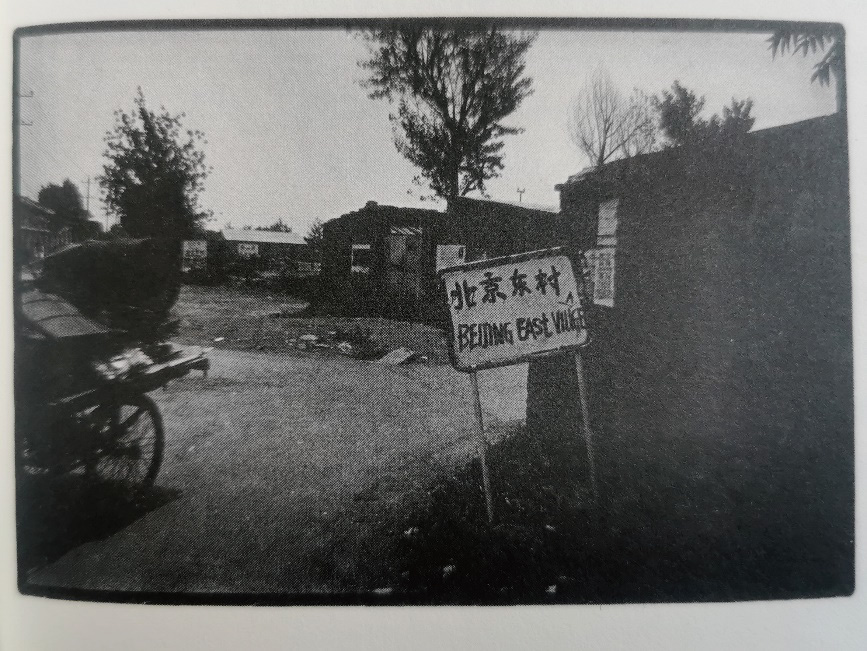

不久前翻到了巫鴻二○○二年的文章《榮榮:廢墟中的自傳》,其中如此描述了榮榮鏡頭裡的北京東村:

這個村子的正式名字實際上是大山莊,可是周圍既沒有“山”,也沒有“莊”。在來自不同省份的一些流浪藝術家安身在這裡之後,他們把這個地方稱作“東村”,分明是受了地球另一邊與它同名的一處地方的啓發。凱倫·史密斯——一位常住北京的作家和藝術評論家——曾經這樣描述九十年代初期這個地方的環境:在大都市的陰影之下,村裡許多土生土長的人靠撿垃圾勉强度日。小池塘邊堆積着廢品,這些東西污染了池水,在夏天散發出極不衛生的臭氣。未經處理的污水直接流進池塘裏。懶散骯髒的狗在房子之間狹窄的巷道中吠叫。人們用不識字,又無知的茫然神情在張望。

巫鴻認為,我們可以把東村視爲一個“荒棄之地”(waste land)。那裡是充斥垃圾的惡臭空間,抗拒分解的死寂之物的墓地,都市中吞沒時間和逃離機會的“黑洞”。與浪漫主義詩歌和繪畫中所詠嘆的詩意廢墟不同,“荒棄之地”從不激發情感或喚起記憶。相反,它是一個傳染性的行尸走肉,以充滿死亡氣息的廢棄之物窒息生命。

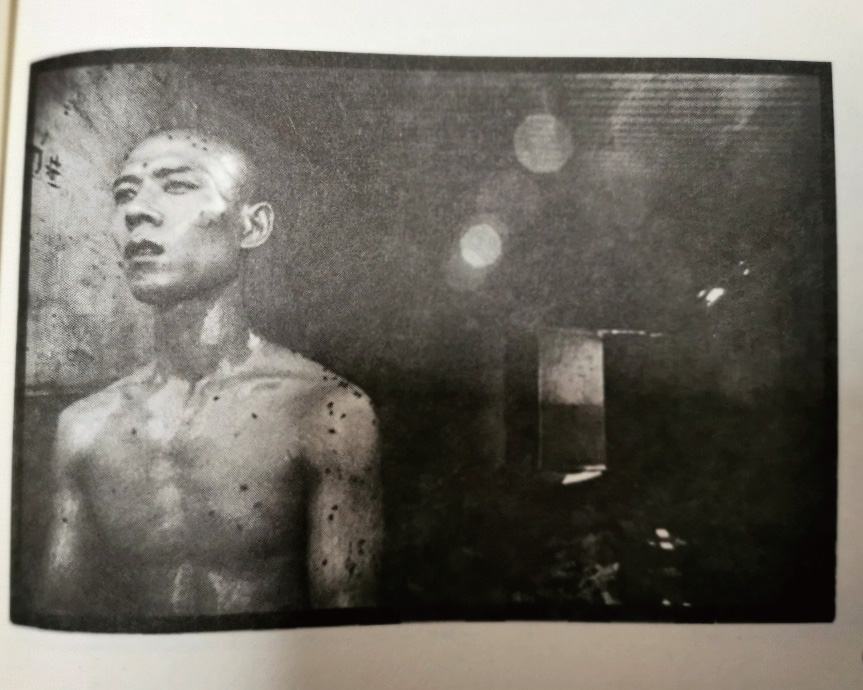

榮榮《東村》系列中的重頭是他拍攝的諸如張洹的《六十五公斤》和《十二平米》等行為藝術作品的照片(圖九)。巫鴻認為,這些照片預示一種新的攝影在中國的誕生。榮榮並非是一個作品之外的記錄者。在張洹赤身裸體地端坐在那間骯髒惡臭的公厠,任由蒼蠅蚊蟲爬滿全身的一個小時中,他就拿着相機站在咫尺之外。他與張洹一道把自己化為了彌漫四周的廢棄之物。從這層意義上來看,他也是這個行爲藝術的參與者。攝影在他手上與行爲藝術發生了融合,成為了前衛的一個内在部分。

甚至那些與行為藝術無關的東村照片,也是如此(圖十)。榮榮在一九九八年五月的一次訪談中説道:“從市中心騎單車到我的住所只需要十五分鐘——從燈火輝煌的長城飯店到漆黑一片的東村;這種經歷就像是從天堂遊走到地獄。”原來他從不是甚麽居高臨下的“觀察者”,鏡頭裡就是他的生活、他的思考和他的實踐。我那些胡亂拍下來的照片之所以庸俗淺薄,大概就是因為我無法打破自己和被拍攝對象之間的那堵牆吧……我只能是個看熱鬧的外人,把那些悅目的拍攝下來,再試圖給它們的滄桑感編造出一些故事……好假啊,像劣質塑料花一樣假。

五 逍遙的荒棄之地

至此,我忽然想起,高中那堂美術課看完《任逍遙》之後,Z老師好像跟我們説過(也有可能是我記錯了),賈樟柯拍那部電影的時候,只有一個大綱而沒有確定的劇本。他就帶着整個劇組開車在大同的街上亂轉,在甚麽地方找到他想要的感覺了就當場開拍。

賈樟柯說,“我不詩化我的經歷”。他就是山西人,合稱“故鄉三部曲”的《小武》、《站台》和《任逍遙》,想必都是從他的最真實之中生出來的吧。用他自己的話說,“那裡的日日夜夜無數難忘的人和事兒,讓我落筆下去變成了電影。這電影又是我的國,裡面的一人一事,一草一木都是我的世界。”同樣的,榮榮的東村(至少在某一個時期)也是他的世界。這麽看來,“逍遙”的“荒棄之地”對於當代藝術來説似乎格外肥沃。只是,在這個大家都必須幸福、必須充滿希望、必須奮力向前的年代,不知道這樣的沃土還能不能給存在下去。

發佈者:張 容瑋,轉載請註明出處:https://fantasiamacau.com/2023/09/29/%e7%b5%95%e6%9c%9b%e4%b8%ad%e7%9a%84%e9%80%8d%e9%81%99%e5%82%b3%e8%aa%ac%e4%b8%ad%e7%9a%84%e8%8d%92%e6%a3%84/