《遠遊記》原則上首先是和馬偉達合作、為小說作的插畫,《喜紅艦》原則上是展覽畫冊。馬若龍先生的名片上並不首先標注自己是畫家:這也是一種凡而賽的方式?在有限的篇幅和文章準備時間裡,筆者決定聊聊兩本書上若干個瑣碎的細節。

《遠遊記》部分:

《遠遊記》裡有一幅小品,《「有沒有看到飛能便度(小雞)」?》,是一只雞遇見一隻沈睡的蟲子,蟲子突然醒來斷尾、衝過來吞了雞,然後……然後牠們合成了一隻沒有違和感的新生物。這個小小寓言抓住馬氏圖像世界的精神核心:非驢非馬,還算不算能抓耗子的貓?

航海是巴洛克時代、世界圖景從靜態封閉到開放廣闊的精神象徵,光榮、崇高。東方主義的獵奇風,最初用於描繪近東;實際上,西方的插畫風格、序列裝飾化風格,都有一個近東起源;他者從來是一個內部的他者,並不源於外部。

反覆出現的一個意象:眼睛。一雙通過鏤空書頁看到的、俯視人間的荷魯斯之眼,是宇宙恢宏感的組成;或一雙達伽馬葡國民族自信(魂)之眼;或其他甚麼高尚的眼。翻頁後,成了枷鎖中國新娘的多眼怪,自以為是的假中國通編排山水,或其他甚麼不完全高大上、稍帶詼諧諷刺的形象。

畫家的狗代替畫家,化身成一條魚,在書的不同位置構成在場性。這種在場方式對應於畫家在插畫改編時自我意志的尺度。另一種在場尺度是,在原作者平托的形象旁邊有時蓋上畫家自己的名字印章。主要主角還是平托,而不是雙重主體,所以很聰明的,本插畫集的內容就並不代表馬若龍個人的意志。

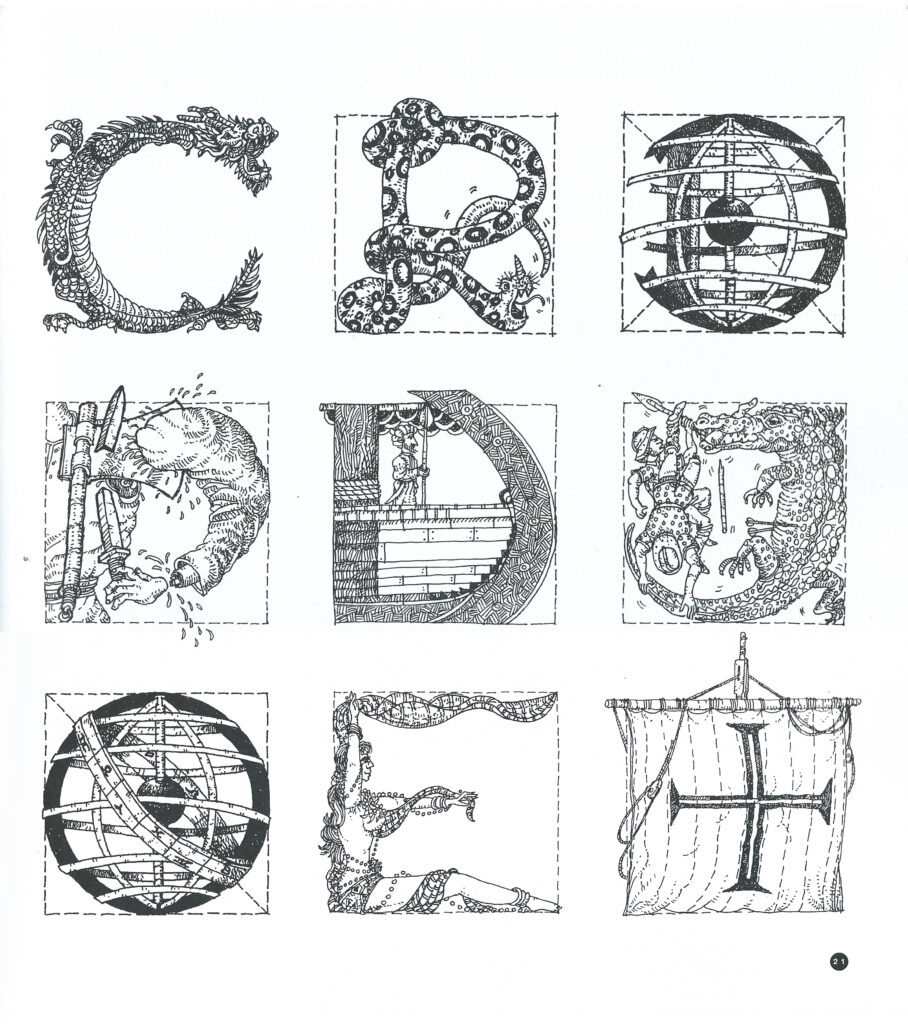

中世紀插畫中形象化的頭文字風格,被拿出來作為獨立的藝術手法,幾個脫胎於文字、卻沒有下文的形象,湊成一組獨立的故事。

對平托來說,中國、中印半島、日本,同為他者。但對馬若龍來說,南亞和日本是表達時的功能裝置,而中國是一個需要踟躕著找尋面對和如何身分認同的對象。馬將「南亞」的故事處理成了菸草的世界,神秘獵奇的世界,薩滿式(巫系)的靈魂在沈淪與解脫間反覆。「日本」則功能集中,用來表達歷史(崇高價值)與當下(輕的時代)、東與西,異質符號並置的錯位性的表達。

《喜紅艦》部分:

喜紅艦和遠遊記的本位想像不一樣。一是因為,前者是插畫、服從於和原著的適配關係,後者是由自主命題創作和(偽)私人圖像日誌組成。二,也跟心境的變化有關係。在每一個變化的年代,家園的形象都會愈發不清晰了,藝術家是在紙上塑造家園形象,留給下一個世代的責任擔當。

我們不聊喜紅艦這艘象徵性大船……船上的人物,一半構成馬心中澳門的文化基因,另一半構成馬若龍自己。

宏大的「喜紅艦」大船後面,安排了彷彿更私人化的圖像日誌。馬以博爾赫斯的「通天塔圖書館」為其第二幕的題名,又安排了兩個作品系列,其一真叫「記事本」,其二叫「航海日誌」。博的圖書館,和大航海,都是宇宙的象徵。

《遠遊記》中,不同畫風融合統一成一種,成為馬氏風格的營養。在《喜紅艦》的第二部分,則刻意地突出地將馬氏風格發散出不同風格雜糅的特點:錯位並置是後現代美學的慣用手法,但對澳門來說,卻是多少年的現實⸺所以澳門=現代性/後現代性之錯亂與早痛的象徵。澳門文化雜交的特性上升為當下全球化語境中文化雜交的普世性。

粗看的模仿收編的畫風有:傳統針筆畫式的深入刻畫,仿說明書的圖示風格,傳統插畫風,歐洲漫畫風,美漫風,街頭塗鴉風,排版在各種字體文字間的正經配圖,萊熱風,賈科梅第試錯線素描,日常票據拼貼(私人性卻去人格化),畫在票據底子上的畫,乾隆式蓋章法,超現實主義拼貼法,建築圖示風……

在「航海日誌」的崇高名目下的,是各種輕盈無厚重感的旅遊情景。大歷史的布拉格廣場被畫成了正經八百的旅遊勝地:悲壯敘事的時代已經過去了。

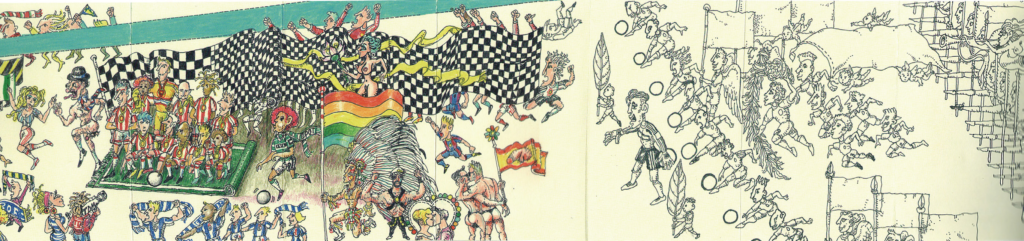

騷動場景和足球場景放在一起,被狂歡節化,消解了事件性。

馬喜愛的佩索阿,有一名句,「我的心,略大於整個宇宙」;在馬的藝術世界裡,澳門等於整個宇宙。

發佈者:雷徠,轉載請註明出處:https://fantasiamacau.com/2022/06/24/%e8%ba%ab%e4%bb%bd%e8%87%aa%e8%a6%ba%e7%9a%84%e5%bd%a2%e5%bc%8f%e6%84%9f-%e8%81%8a%e8%81%8a%e5%be%9e%e3%80%8a%e9%81%a0%e9%81%8a%e8%a8%98%e3%80%8b%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%b0%e3%80%8a/