承接拙文《季夏柏林語言筆記》之後,又寫在九月中在柏林又一次烏托邦語言偶發藝術行動之前(happening),羅蘭巴特的講課聲音再次在耳邊迴響:“言語就是法西斯”。可是,人類(我們)就真的只能(被迫)說話嗎?

舊月,本想在今期繼續以按各種語言對筆者的重要性順序羅列出來,遂一詳談,但想起羅列語言在某程度上,就等於認同語言之間的邊界(源於歐洲/西方的產物),這樣即與筆者創作虛構語言、在(逆向)學習和翻譯過程中遊走時,達到的語言逃逸(最起碼筆者這樣幻想)的理念相違:在此還沒有要“廢除”語言,而是以人類言語為思考中心,暫且把以某單一語言,甚至是某單一語種/文化圈的思考放在一邊,“廢除”的構想將於下文略介。

二○○七年,筆者有幸獲東方基金會獎學金到科英布拉讀一年葡語文化課程,記得當時文學課的第一篇賞析文章,就是讚美葡萄牙文的偉大。那時實在意外,因為在澳門中學中文課本中(好似)都沒有學過同類歌頌中文崇高的課文。

不過今天回首,看到更似是雖無頌文,歌頌卻是無處不在。

在柏林久了,腦海中的華洋兩元主義遂漸演變成反比的兩極主義和二元混合。聽起來,兩者似是矛盾,其實也是筆者的生活現實:兩極化是因為兩種語言(文化)思維差距不少,但同時日常生活德文(思維)為壓倒性的主導,卻又真的讓筆者深感兩種語言、文化思維慢慢成了第三種的單一思維。尤其在以創作為思考模式時,更是倍感自身的多語(六種工作語言以及數十種不停蜻蜓點水式學習的文字),諷刺地變成單語主義(-ism)。

所以,無處不在的歌頌是兩極化和混合之間,時似殘存、時似實在的情感“夢”鄉(過去-成長地-不可觸及處)最具體的表現:在港澳地區長大時,吸收的某種強烈正統主義(purism),如對語言發音、食物味道等。“母語(實際上/被)廢除”在移民社會中,不同程度(由完全“廢除”到完全共存,即雙語或/更是多語)的出現,可說是與上述“情感‘夢’鄉”的去留緊密相連。

筆者同波蘭藝術家妻子媽打沙律創作烏托邦語言偶發藝術和造字。兩年來,移民社會中主流語言(德文、英文等)一直在創作佔有壓倒性的主導地位,這是由於造字(後來在一次澳門版活動的製造發音)是由學習/翻譯到解構(deconstruct),再到逆向學習(unlearn)語言的藝術轉化形式。明顯地,學習、翻譯、解構,以及逆向學習語言均須用到固有語言,其實這也是一直以來都無法到達活動中“無任何語言能佔優”的理想因由。

這樣,“廢除母語”作為偶發藝術、造字中的一種手段和(去/反)哲學式思考的這種想法得以產生。

然而,“廢除母語”似乎必須同時“廢除母語文化、思維及情感”,對於雙(多)語(兩/各者皆為母語,或/及連帶情感),要做到徹底,這沒有可能,但我們要的也只是輕描淡寫地讓移民社會中強勢語言,即母語或/及不同水平使用者能體會/感受(而非資訊性地“了解”)相對弱勢語言使用者的一些日常可能遭受的微歧視(microaggression)。

廢除語言(語言和文字並非絕對的共同體)後,當然也就想到用肢體,鮮/重構尤其是聽覺和包括觸覺、視覺、味覺和嗅覺等五感。象形文字(當然不只是漢字)、聲調語言(當然不只有廣東話)等作為“過去-成長地-不可觸及處”的組成物,筆者當然無法拋棄,甚至是依賴的創作泉源,但以肢體和五感代替語言,或以此重/解構語言作為現代概念時,突然想起偶像、比利時歌者Jacques Brel說過的“全世球牙痛都是一樣的”,筆者要再三思考:痛真的是普世的?說痛是普世時,是否有文化殖民式的擴張,把他者的痛強行定義?

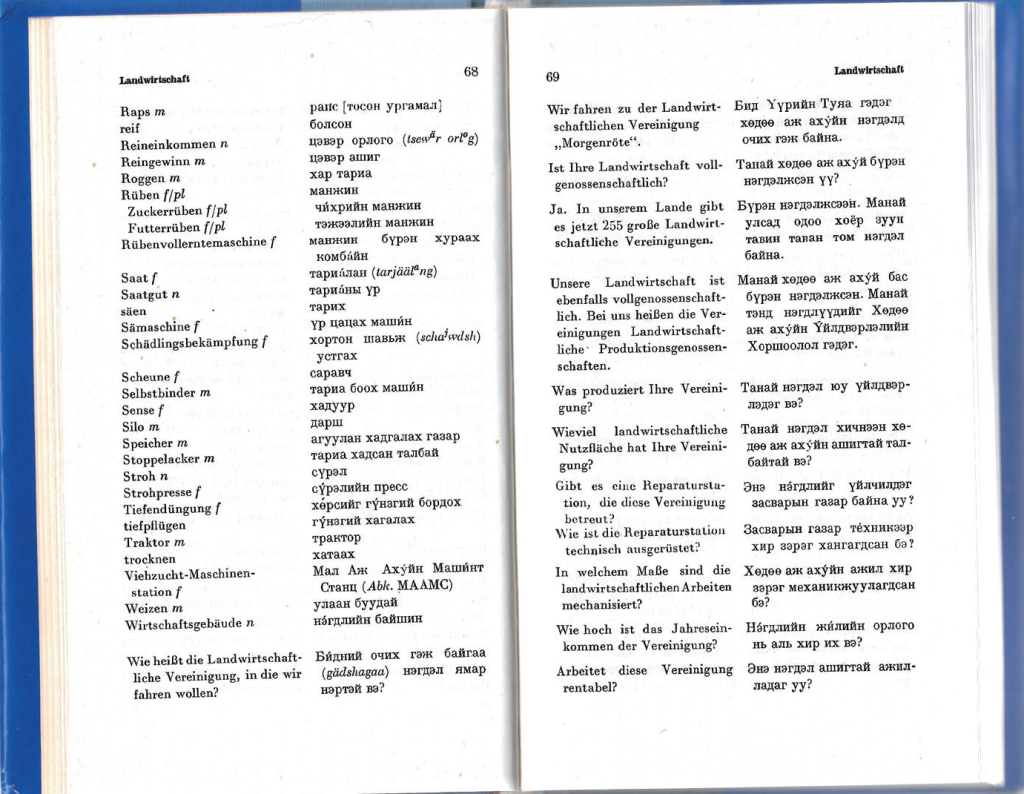

註:拙文寫在筆者作為柏林“工作的休息”藝術組合,參加當地的鼠堡城市康樂藝術節(Festival für urbanes Wohlergehen …rund um den M·usebunker),並合作籌組烏托邦語言偶發藝術行動前,故配上一張掃描圖像,數幀在柏林粗獷主義建築鼠堡考察時拍下的照片。

發佈者:張 健文,轉載請註明出處:https://fantasiamacau.com/2024/09/29/%e7%95%b6%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e5%bb%a2%e9%99%a4%e8%aa%9e%e8%a8%80%e6%99%82-%e5%86%8d%e6%ac%a1%e5%af%ab%e5%9c%a8%e6%9f%8f%e6%9e%97%e8%aa%9e%e8%a8%80%e7%83%8f%e6%89%98%e9%82%a6%e5%81%b6/