從語言解構的角度看柏林?重新回到柏林近八年了,悲觀的說,生活是千愁萬緒,正面的說,每天都強烈地活着(直譯引用比利時香頌巨匠Jacques Brel“澤百老”語)。筆者一年多前在拙文《“卡塞爾藝術黑洞”季夏德國雜記》提過,踏足柏林藝術行業以來,對“語言文字就是真理”有“危機式的動搖”,把文字的“拆解”(deconstruct)延伸到視覺,樂於鑽入牛角的無限尖端。

世界很大,變化的速度也讓人喘不過氣來。在地柏林觀看身邊周遭的渺小地域,看着日常用詞如何因為人性的弱點被“沾污”,繼而遭到摒棄,就先不說大家都能意會到的政治敏感辭匯在西方乃至全球都是“用完即棄”,成為禁語。至於不太重要的用語,筆者腦海中揮之不去的,是疫情初期,不少柏林人反叛不願戴口罩,當時醫用口罩又不夠,見有作為臨時解決方案“鼻口覆蓋物”(Mund-Nasen-Bedeckung,德文簡稱MNB)的新詞出現。源自法文的德字“Maske”又可解作面具,說服大眾自製(非醫用)口罩總比沒有好的過渡期間,又看到了“Mundschutz”(直譯為口腔保護,但又少了“鼻”字,讓人有只蓋口部的理由),要到後來強制在公共運輸正確使用醫用口罩時,“Maske”口罩(認真戴)的意思,好似才“恢復”過來。

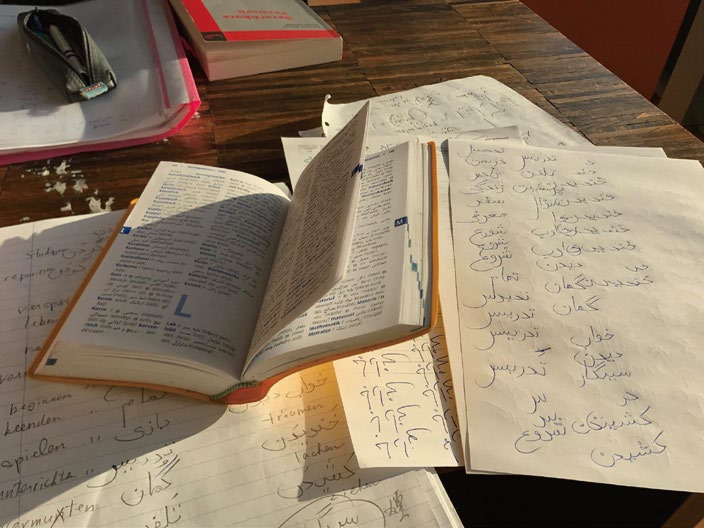

或許,筆者本來長期學習語言的習慣,在思考不斷地碎片化的同時,把語言文字,尤其是詞語的,甚至是詞根看得過重。筆者所指的“語言解構”,實則是透過對東方方塊字、歐洲乃至其他文字的詞匯再拆解,一是個人喜好,讓自己學習語言時更容易記憶生疏字詞,二是希望透過重新思考詞根、象形字部件等“細胞”和文法細節,對語言同文化之間互為影響作藝術研究式的幻想,學習、複製,甚至產生新的思維模式。

這裡說的解構,並沒有德希達式的解構主義作為理論基礎或中心思想,而是對語言文字作為結構天馬行空的再想像,羅曼蒂克化,謹慎時可以為學習不同規則(當然包括語言)的一種方法,創作時也是離不開對世界觀看方式的改造。雖則說筆者作為方法的解構,並沒有德希達的文字作為依據,但畢竟解構(déconstruction)一詞為其翻譯海德格時所創,看洋文時也是故意望文生義:現代中文常似是硬學西文卻沒有把前綴強加到“解構”這個漢譯中,因為拉丁文本有“com-”(一起)加上“struo”(我建),成了英文“construct”(建、設)的源頭,對應則有“destruct”(毁、壞),源於“de-”(由此)加上“struo”,拉丁文還有“dis-”(分、隔)的前綴,這樣理解“deconstruction”的話就是要“把建構(中或已完成)的東西(或過程)拆件理解”。說起來又讓筆者遐想“deconstruction”,既可以是“dé-construction”,又可以是“décon-struction”或“dé-con-struction”。

刻意要望文生義,就是因為在不同語言越趨同化的同時,一些表面上成了化石的歷史殘留,似是本意已消失的語言元素,其實並沒有因為意義的演變而離開日常,甚至是學術語言,反而更似是潛在地影響着我們的思維,也就是透過不同語言看(不)見世界時的最大樂趣,而對於筆者而言,除了是工作的部分,也是每日的“活”。

“世界之痛"

德文有“Weltschmerz”一詞,由德國浪漫主義文學先驅讓.保羅詩中所創,字面有“世界之痛”的意思,格林兄弟在其編撰的德文大字匯中解釋其義“為世間之所短愁腸”,口語中“世界之痛”更有類似無病呻吟、過於自憐的意味。

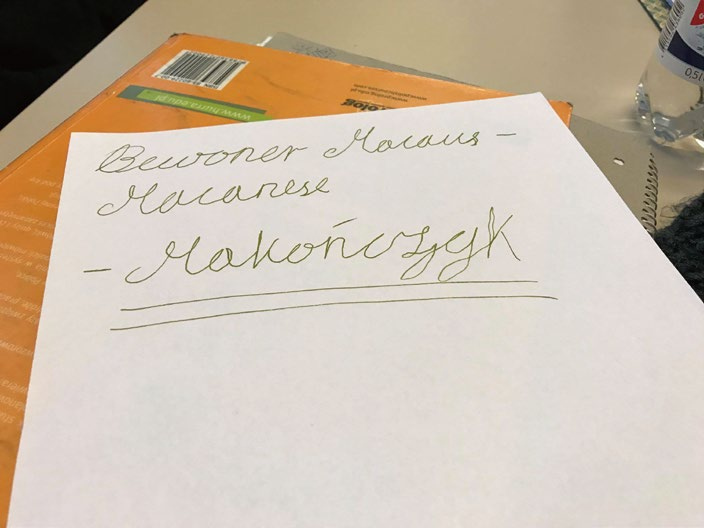

疫情期間,澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心連帶原東方書局遭到撤銷,筆者當時在《澳門論壇日報》寫了一篇兩頁長文,要替曾陪伴筆者成長一個學期、澳門境外唯一的官方書店說些話,當時也是用到“Weltschmerz”一詞作為開場白。想不到三年後,用中文寫作時,“世界之痛”的感覺還能只是越來越大。

若在柏林這樣的國際大都會(或者更該說是移民城市)說“世界之痛”,為有病的世事而呻吟或許最言之不過。畢竟,朋友圈或網友當中總是會有來自戰火、利益各方的人,每天都接觸不少讓人心痛的資訊,很想做些甚麼,更想站在人性的一邊,卻又有心無力。

記起數年前,筆者曾有好一段時間不停穿梭在柏林的語言學校,重拾十多年前留德時學習德文、法文、日文和自學方言的美好時光。重返柏林後,因為德文(和法文)已是日常語言,加上不再想花錢學理論,而是熱切期待透過實際使用來鍛煉這種(些)語言的能力,轉而繼續學習不同的語言。舊業葡文則是長期透過稿約,儘量維持在工作上的水平。

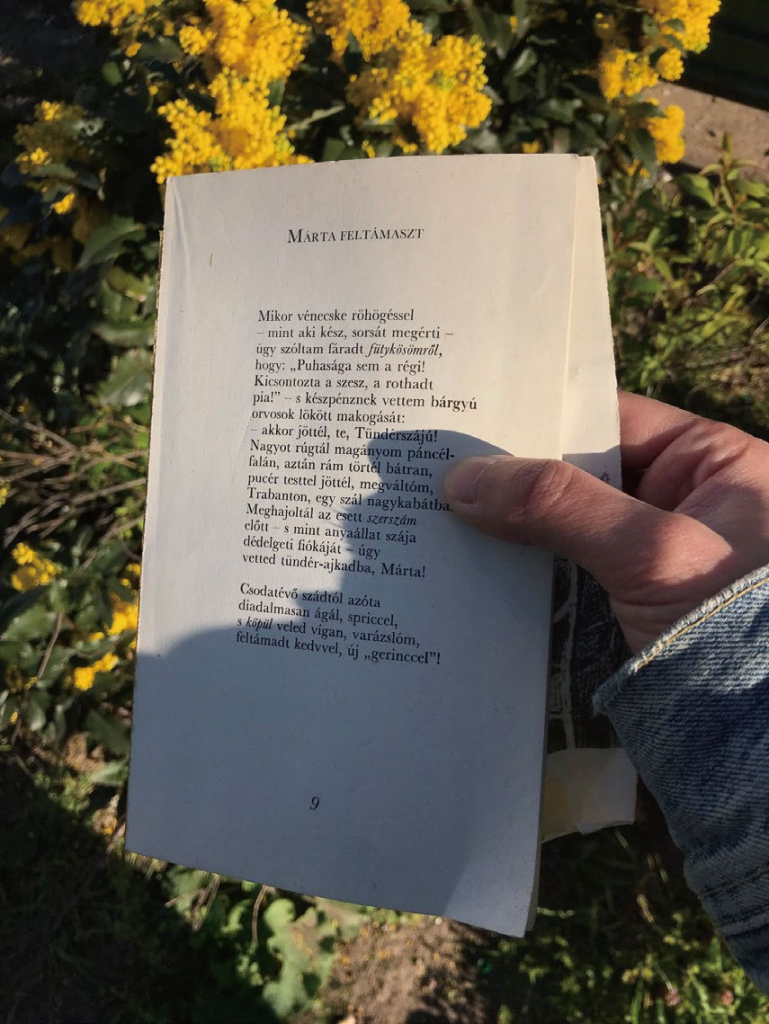

以文本和聲音形式寫出和說出每一個單字的每一個含義,在純熟運用的語言中,所有東西都來得太自然,沒有(也沒能)刻意作地氈式的解構。因為徹底解構時,語言已不再是溝通的工具,而是成了分析的對象,當然要分析一種語言還是需要依賴另一種語言,這卻不是筆者在長期學習語言時最感興趣的。讓筆者又愛又恨的,正是每一次重新學習一種新語言時,或者說在不斷實踐時遇到的鼓舞與挫敗。

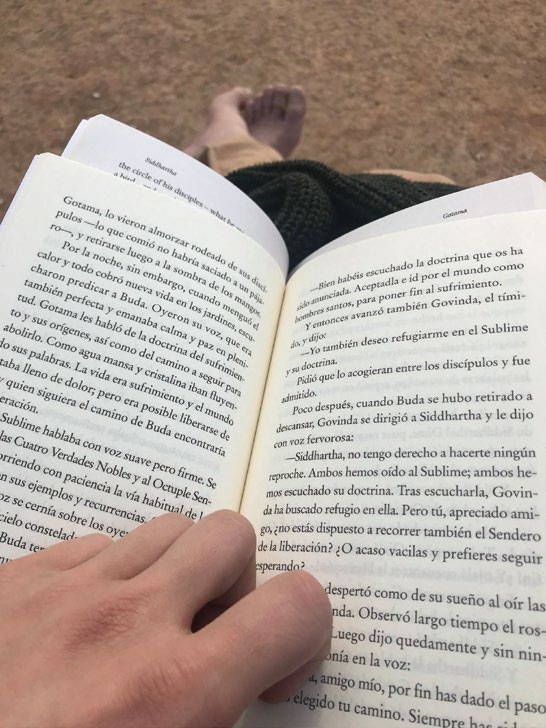

要對世界有徹底的重新認識,最簡單(時間也最長)的方法,就是學習一門全新的語言。離自己的語言所屬的語系(語言習慣)越遠,就越需用力把自己的世界觀和知識儘量以完全平等的理想來學習一種全新的文化。否則,也像筆者個人的深入體會,學習者很容易以把學習的語言轉化為母語純粹的另一種媒介,也就是說,有時我們講的並不是新的語言,只是透過新的語言來說自己的母語或第一語言。

二○一七年到一九年間,筆者曾完全投入在語言學習作為藝術研究方法的過程中,除了是半隨機/任意地透過同網友聊天學習大量不同的語言(主要是歐洲語言和突厥語系),就是在業餘課堂(較為放鬆)和學術訓練(要求則相對稍高)學習,最初先是在東西交流的情意結中學習日韓越等語,越文的學習時間最短,師從範氏碧幸只有兩季,主要由因是報名的學生太少。

日文、韓文、阿拉伯文、波斯文,筆者都學了一年,當中日文最密集時幾乎是一周四、五課,韓、阿、波斯每周一到兩課,反而是波蘭文和俄文的實際上課時間最短,最後卻是興趣最持久。直到今天,筆者對日文先生日置泰代、波斯文恩師法里夫特.塔瓦科利-博拉茲賈尼和莫伊塔巴.庫立凡的認真和關愛則是始終記掛。

作為藝術研究(這樣有別同源於西方的語言學研究)的學習,繼而逆向學習語言(不分語種,而是把語言作為概念看待),一分面讓筆者傾向認同所謂世界各大文化圈的分別。另一面,同柏林在地人的生活、相處,則是實實在在的讓筆者感覺到自己就活在一個濃縮的、無不有烏托邦式的微型地球裡,早年透過許多大眾傳播中的負面新聞而產生的、耳濡目染的刻板印象,甚至恐懼都消失了不少,對人對事也有了更多的同理心。

語言中看盡人性

或許這個副題好像沒有邏輯,因為如果相信語言是人類表達複雜概念和想法的無形中樞,人性自然也就是能,也必須透過語言得以感知(儘管這並非人類溝通的唯一渠道)。但,一來筆者是很不願意說“外語”一詞,因為想到了法籍保加利亞人克莉斯蒂娃在其名作《外国人―我らの内なるもの》(漢題翻譯太多,卻無中文版)中的這一句,自譯:

“‘外人’(註:又見譯為‘外國人’、‘陌生人’、‘異邦人’等),也就是原始社會中的‘敵人’,會在現代社會中消失嗎?”

不能否認,“內”、“外”之分也似乎是人性的體現,但看法文“étranger”一詞及其羅曼諸語的對應詞,看到的是詞根形容詞“étrange”,既解“奇怪”又解“外國的”,外來事物與奇怪想像,更似是因此而形成無形的掛鈎。相對之下,金文中的“外”字,以卜兆再加上“月”字為聲符來表達出外的意思,若不論中、西“內”、“外”之分,純粹看漢字感覺上,好像沒有了像法文較為強烈的次意義。當然,這也只是在文字的“鑽牛角尖”,實際上還是要看不同現代社會如何看待“外(國)人”,也就是原始社會中的“敵人”這一回事。

如此一來,每天穿插在“外”語中間:日常生活語是德文,街上聽到“其他”的“外語”多有英文、土耳其文、阿拉伯文、俄文、烏克蘭文、越南文、法文等。筆者在東柏林普倫茨勞貝格區跟比利時藝術人和漢學人阿嘟(舊名蜜嘟)(以及不少過客)一起住了三年多,除了日常家中說的是法文,在街上也常常聽到法囒西。有趣的是,現已居住了三年多的西柏林藤珀爾霍夫區,不時聽到克羅地亞文,當然也常聽到波蘭文(除了幾乎每天都聽到媽打沙律通電話時說波文,俄烏戰爭前波蘭文應為該區第二大外語)。

其實,筆者要說的,是作為一個外國人(“亞洲男人”)或少數族裔柏林人,遊走在各種語言之中所看到的人生百態,所經歷到的大起大跌,(以粵人角度)對世事的感知,早已習慣非母語的溝通。以母語來說,基本上除了現在寫稿,或者偶爾有機會用到,可說是用得少之又少(筆者享受說廣東話的機會,但從來沒有埋堆的情感需要)。

隨着語言而來的有生活習慣和態度,這些年說受到了柏林的一套方式的極大影響。又或者說兩者其實密不可分,歐洲語言(尤其是德文和法文)的文法,加上令人望而生畏的官僚、柏林式的硬直白與慢熱,以及文化大熔爐(局部)中的喜與悲,在希望和失望間努力生活在半德國半移民的德文社群中,會讓筆者常常記掛澳門作為以華人為主的移民社會有多大的包容,外國人和外地人會有多少的機會進入“本地人”的世界等議題。

世界就在口中,人真能透過語言看盡人性?要識幾多種語言才能“看盡”?既然筆者早年對“語言文字就是真理”的信仰已受到“危機式的動搖”,或者說要理解(個人所感知的)世界,(逆向)學習語言只是其中一種奢侈的做法,知識和同理心不是互為的必要條件。筆者經常想起在他方的朋友,在生命路上遇過的許多人,其中一位是做過筆者認為能做世上最好食青醬意粉的意大利媽媽,她只會意大利文(沒記錯她該也是能聽懂像是葡文的熱那亞方言),她的無微不至和開明一直提醒筆者,對他國文化的包容心,不一定是知識的功勞。

發佈者:張 健文,轉載請註明出處:https://fantasiamacau.com/2024/02/26/%e5%be%9e%e8%aa%9e%e8%a8%80%e8%a7%a3%e6%a7%8b%e7%9a%84%e8%a7%92%e5%ba%a6%e7%9c%8b%e6%9f%8f%e6%9e%97/